从早期到现代,发动机发展历程中技术革新如何推动效率提升?

发动机作为现代工业与交通的核心动力源,其发展历程贯穿了人类对能量转换效率与动力性能的不懈追求,从蒸汽机的轰鸣到内燃机的精密,再到新能源的多元探索,每一次突破都深刻改变了生产生活方式。

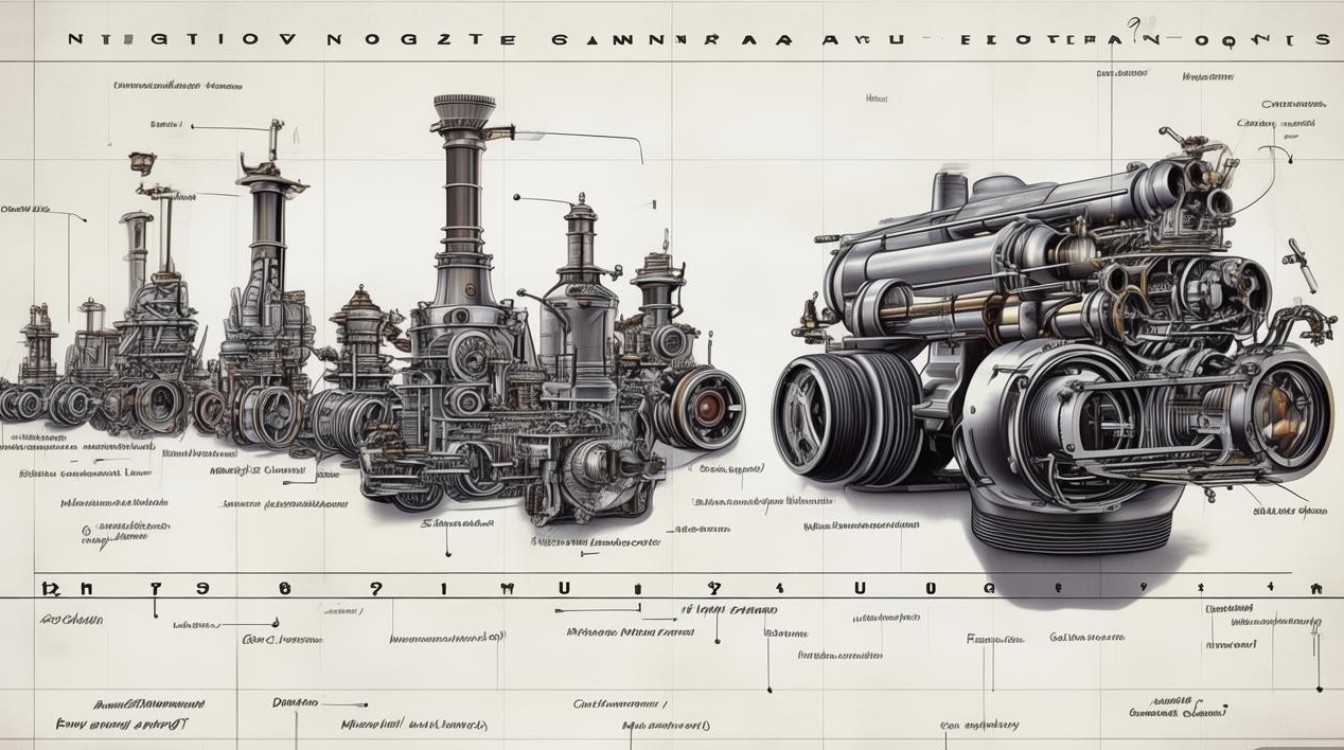

早期探索与蒸汽机时代(17-18世纪)

发动机的雏形可追溯至17世纪,当时科学家们尝试通过蒸汽压力驱动机械,1698年,英国工程师托马斯·萨弗里发明了第一台蒸汽泵,用于矿井排水,但效率极低且存在爆炸风险,1712年,铁匠托马斯·纽科门改良出“大气式蒸汽机”,通过蒸汽推动活塞后冷凝产生真空,依靠大气压力完成做功,虽热效率不足1%,却首次实现了工业应用的蒸汽动力输出。

18世纪中后期,詹姆斯·瓦特对蒸汽机实施革命性改良:发明分离式冷凝器(减少热量损耗)、采用双动式汽缸(双向输出动力)、引入离心调速器(稳定转速),并配套往复式连杆机构将往复运动转为旋转运动,这些改进使蒸汽机热效率提升至3%-5%,成为第一次工业革命的“心脏”,推动纺织、采矿、制造等领域进入机械化时代,蒸汽机体积庞大、启动缓慢、依赖煤炭的局限性,也为后续内燃机的诞生埋下伏笔。

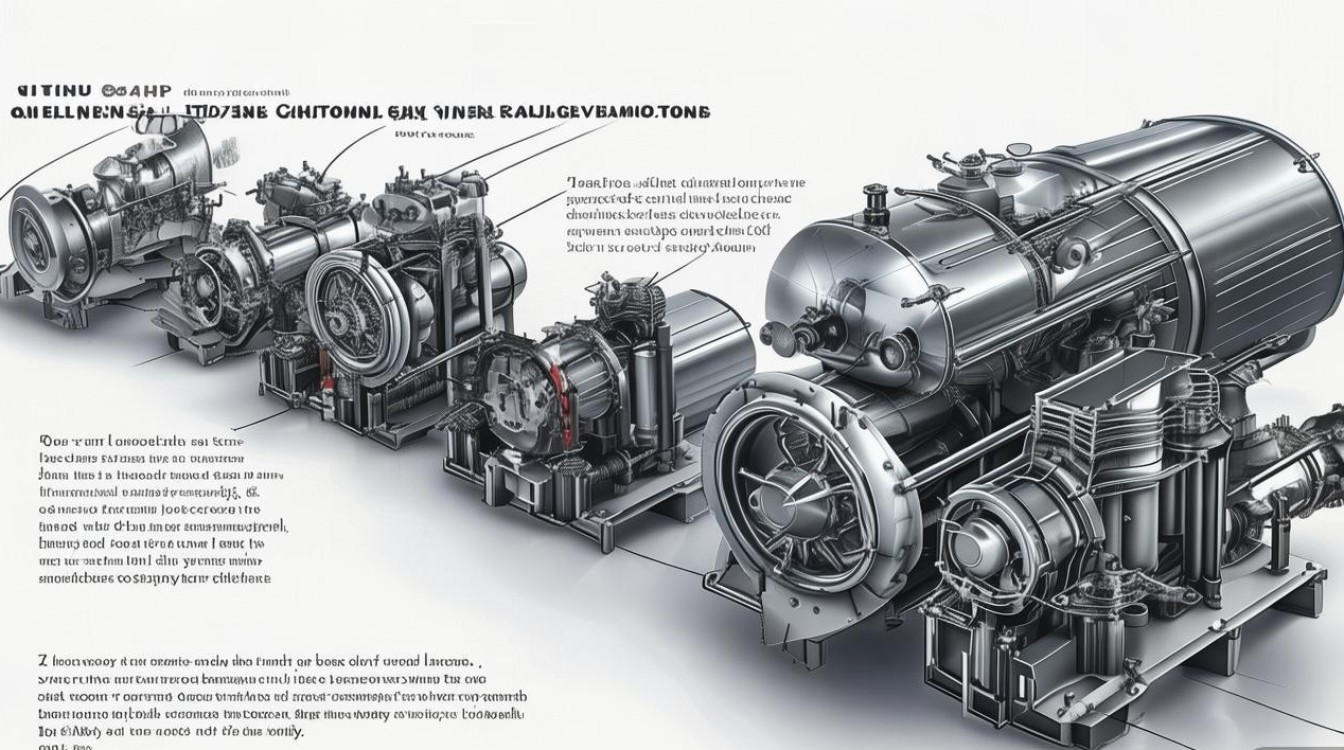

内燃机的诞生与早期发展(19世纪中期-20世纪初)

19世纪中叶,随着热力学理论的成熟(如卡诺循环、奥托循环),科学家们开始探索更高效、紧凑的内燃机——直接在气缸内燃烧燃料产生动力。

1860年,比利时工程师艾蒂安·勒努瓦制造出第一台实用煤气内燃机,采用二冲程循环,以煤气为燃料,热效率约5%,可用于驱动小型机械,但存在点火不稳定、燃料消耗大的问题,1876年,德国工程师尼古拉斯·奥托在借鉴前人基础上,发明了第一台四冲程循环煤气机,通过“进气-压缩-做功-排气”四个冲程完成一个工作循环,热效率提升至10%-12%,被誉为“现代内燃机之父”,四冲程原理至今仍是绝大多数汽油机、柴油机的基础。

1883年,德国工程师戈特利布·戴姆勒与威廉·迈巴赫合作,研发出第一台汽油机,采用化油器雾化燃料、电火花点火,并实现了转速提升至800转/分钟(此前煤气机仅200转左右),为汽油汽车奠定动力基础,1886年,卡尔·本茨将戴姆勒汽油机与三轮车结合,诞生世界第一辆汽车“奔驰一号”,标志着内燃机正式进入交通领域。

1892年,德国工程师鲁道夫·狄塞尔发明压燃式柴油机,通过压缩空气高温点燃燃料(无需点火系统),热效率高达26%以上(远超同期汽油机),且燃料(柴油)更安全、经济,尽管早期柴油机笨重、噪音大,但在船舶、重型机械领域迅速普及,成为工业动力的重要支柱。

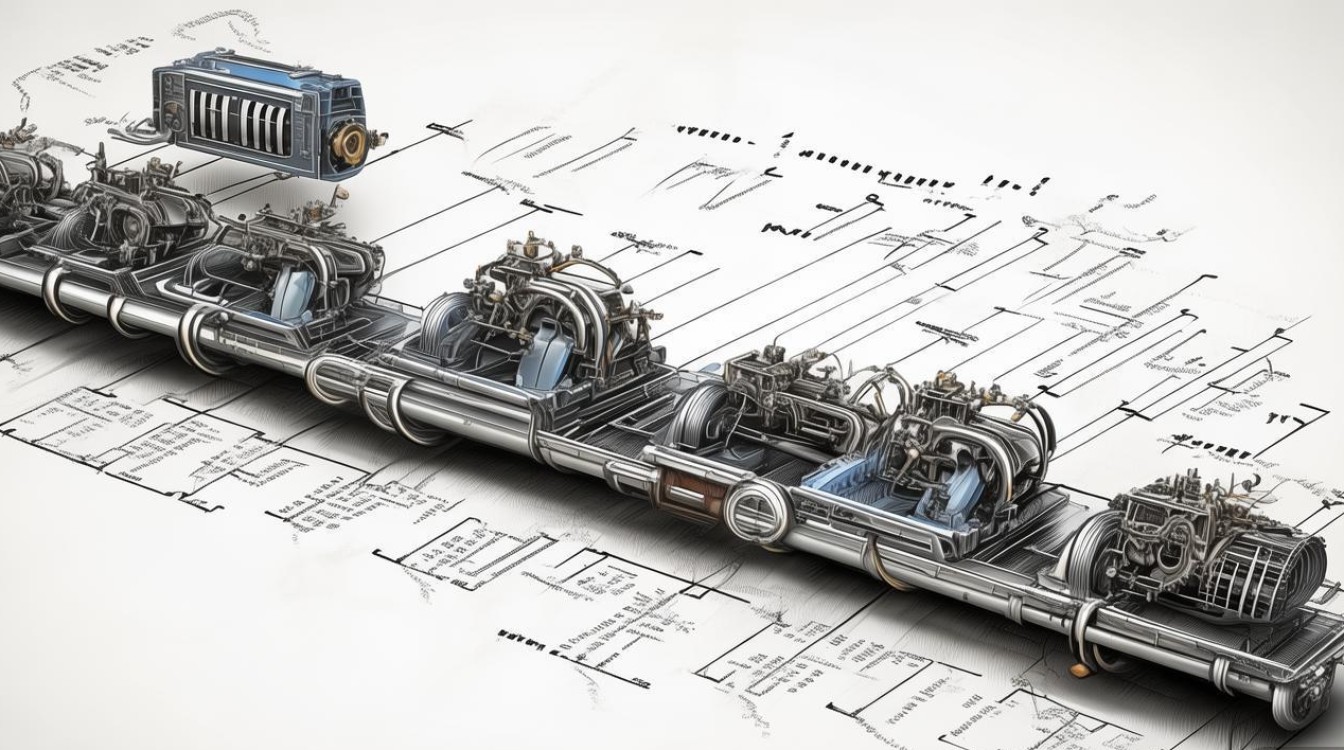

汽车发动机的普及与技术突破(20世纪初-20世纪中)

20世纪初,汽车工业的崛起推动发动机向小型化、轻量化、高可靠性发展,1908年,亨利·福特推出T型车,采用流水线生产模式,搭载四缸直列汽油机,排量2.9L,功率20马力,成本大幅降低,使汽车走进普通家庭,1915年,凯迪拉克推出V8发动机,采用90度夹角气缸布局,运转更平稳,成为豪华车型标配,V型发动机也逐渐成为大排量动力主流。

第二次世界大战期间,航空发动机技术取得突破:涡轮增压技术被用于提升高空发动机功率(如美国普惠R-2800“双黄蜂”发动机),气缸排列从直列演化为星型(如德国宝马801发动机),功率密度大幅提升,战后这些技术迅速转民用,推动汽车发动机向“高功率、高转速”发展,1950年代,德国博世推出机械燃油喷射系统(Kugelfischer),替代传统化油器,实现更精确的空燃比控制,提升动力与经济性。

电子化与高效化时代(20世纪70年代-21世纪初)

1973年石油危机爆发,发动机技术转向“节能、环保”为核心,电子控制技术成为关键突破:1970年代末,德国博世开发首款电子控制燃油喷射系统(L-Jetronic),通过ECU(电子控制单元)实时监测进气量、转速、温度等参数,动态调整喷油量与点火正时,使热效率提升至30%以上,同时降低排放,1980年代,废气再循环(EGR)系统、三元催化转化器相继普及,满足日益严格的排放法规(如美国《清洁空气法》)。

进排气技术革新提升效率:本田1989年推出VTEC(可变气门正时与升程)系统,通过高低速不同凸轮轮廓切换,兼顾低转速扭矩与高转速功率;1990年代,涡轮增压直喷技术(如大众TSI、福特Ecoboost)将涡轮增压与缸内直喷结合,实现“小排量、大功率、低油耗”,成为主流汽油机技术,柴油机方面,高压共轨喷射(1997年博世推出)将喷油压力提升至2000bar以上,燃烧更充分,排放接近汽油机,乘用车柴油机市场迅速扩张。

多元化与新能源转型(21世纪至今)

21世纪以来,“碳中和”目标推动发动机向“低碳、零碳、智能”转型,混合动力成为过渡方案:丰田1997年推出普锐斯,搭载阿特金森循环发动机+THS混合系统,通过电机辅助降低油耗;2020年代,增程式发动机(如理想ONE)作为“发电单元”,解决纯电动车续航焦虑,热效率突破40%(如吉利雷神动力1.5T增程器)。

新能源发动机探索加速:氢燃料电池发动机(如丰田Mirai)通过氢氧电化学反应产生电能,排放仅为水,能量转化效率可达60%-80%;生物燃料发动机(如乙醇汽油、生物柴油)利用可再生资源,降低碳足迹;氨燃料、合成燃料等研究也在推进,旨在实现“净零排放”。

智能化方面,发动机与AI深度融合:通过机器学习优化燃烧模型,实现自适应控制;48V轻混系统普及,提升启停平顺性与能量回收效率;数字孪生技术用于虚拟调试,缩短研发周期。

19世纪内燃机关键发明表

| 时间 | 发明者 | 国籍 | 贡献 | 应用领域 |

|---|---|---|---|---|

| 1860年 | 艾蒂安·勒努瓦 | 比利时 | 第一台实用二冲程煤气机 | 工业机械 |

| 1876年 | 尼古拉斯·奥托 | 德国 | 四冲程循环煤气机 | 固定动力 |

| 1883年 | 戈特利布·戴姆勒 | 德国 | 第一台高速汽油机 | 汽车、船舶 |

| 1892年 | 鲁道夫·狄塞尔 | 德国 | 压燃式柴油机 | 重型机械、船舶 |

相关问答FAQs

Q1:为什么发动机热效率难以突破50%?

A:受热力学定律(卡诺循环)限制,实际发动机存在多种能量损失:约30%热量随排气排出,20%-25%热量通过冷却系统散失,10%左右消耗于机械摩擦(活塞、轴承等),仅剩40%-45%转化为有效功,材料耐温性(如活塞、气缸盖需承受高温)、燃烧控制精度(爆震、不完全燃烧)等因素也制约效率提升,目前量产发动机最高热效率约45%(如丰田Dynamic Force发动机),实验室环境下通过HCCI(均质压燃)等技术可达50%,但量产稳定性与成本仍待突破。

Q2:未来发动机会被完全替代吗?

A:短期内不会,在重型运输(如长途卡车、船舶)、航空、工程机械等领域,内燃机因能量密度高、续航长、加注燃料便捷,仍是不可替代的动力;增程式发动机、混合动力系统作为过渡方案,将与纯电动长期共存,长期看,若电池能量密度突破1000Wh/kg、充电时间缩短至5分钟内,且可再生能源占比达100%,内燃机或逐步退出乘用车领域,但在特种动力领域仍将发挥作用,未来发动机将向“高效低碳燃料+智能控制”方向演进,而非完全消失。

相关文章

大众奥迪发动机为何频发烧机油故障?如何有效预防与维修?

大众与奥迪作为大众汽车集团的核心品牌,在发动机技术领域深耕数十年,形成了兼具性能、效率与可靠性的技术体系,从早期的自然吸气发动机到如今的涡轮增压、混动乃至电气化动力总成,大众奥迪发动机始终站在汽车工业...

fsv发动机

FSV发动机作为新一代动力系统的技术集成代表,融合了传统内燃机的成熟性与新能源技术的智能化特征,旨在通过结构优化、燃烧控制革新和能量管理升级,实现高效、清洁、智能的动力输出,其命名可能源于“Futur...

科鲁兹 发动机舱

科鲁兹作为雪佛兰旗下的经典家用轿车,其发动机舱的设计兼顾了动力性、经济性与维护便利性,是整车性能的核心承载区域,发动机舱内部结构紧凑,各系统协同工作,为车辆提供可靠的动力输出与稳定运行,以下从核心组件...

如何定义摩托车发动机的最好?关键评判标准究竟有哪些?

在摩托车领域,“最好的发动机”从来不是一个绝对的概念——它取决于骑行场景、个人偏好、技术取向乃至文化认同,有的发动机以极致性能著称,有的以可靠性闻名,有的则以独特的声浪和驾驶感受俘获人心,要评判“最好...

荣威发动机靠谱吗?性能与耐用性如何?

荣威作为上汽集团旗下的核心自主品牌,其发动机技术发展一直是消费者关注的焦点,从早期依赖合资技术到如今自主研发的“蓝芯”系列发动机,荣威在动力系统上经历了从引进吸收到创新突破的历程,那么荣威的发动机究竟...

帝豪发动机防盗技术到底真的能有效防止车辆被盗吗?

帝豪作为吉利汽车旗下的主力车型,凭借高性价比和可靠品质积累了庞大的用户群体,而发动机防盗系统作为车辆安全的核心配置,其技术成熟度和防护能力直接关系到车主的用车体验,帝豪的发动机防盗系统并非单一模块的独...