发动机散热系统如何高效运作?

发动机在工作过程中,燃料燃烧会产生大量热量,其中约1/3的能量需要通过散热系统散发出去,否则会导致发动机过热,引发零部件热变形、润滑失效、功率下降甚至拉缸等严重问题,散热系统的核心任务是维持发动机在最佳工作温度(通常为90-95℃),确保各部件正常配合与润滑效率,现代汽车发动机主要采用水冷散热系统,部分小型发动机或特殊场景下也会使用风冷散热,以下以主流的水冷系统为核心,详细解析发动机的散热原理与过程。

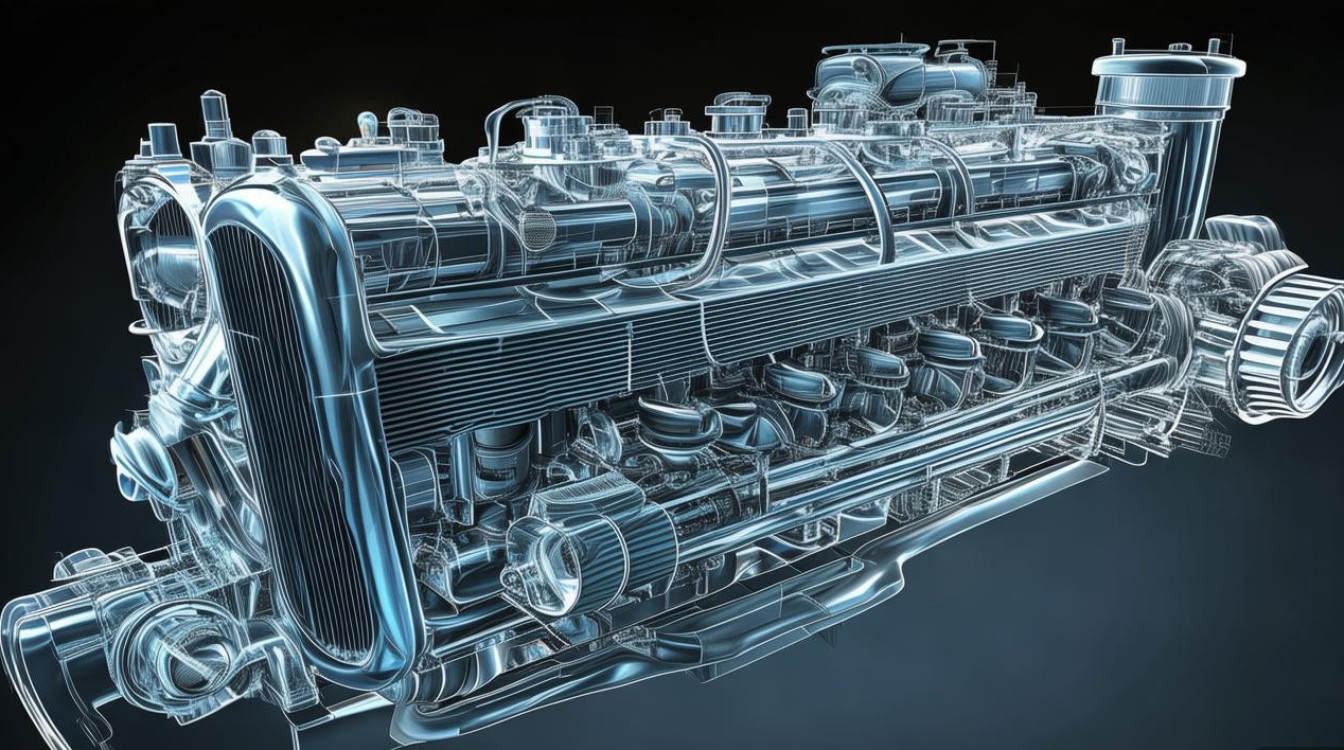

发动机冷却系统的核心组成及功能

水冷散热系统是一个封闭的液循环系统,主要由冷却液、水泵、节温器、散热器(水箱)、风扇、膨胀水箱、缸体/缸盖水套等部件组成,各部件协同工作实现热量传递与散发,下表为主要部件及其功能:

| 部件名称 | 功能描述 | 工作原理简述 |

|---|---|---|

| 冷却液 | 传递热量的介质,兼具防冻、防沸、防腐作用 | 以乙二醇和水混合为主,冰点可达-35℃以下,沸点高于100℃,通过循环流动吸收缸体热量 |

| 水泵 | 驱动冷却液在系统内循环 | 由曲轴皮带或正时链条带动,叶轮旋转产生压力,推动冷却液从低处流向高处 |

| 节温器 | 控制冷却液循环路径,实现大小循环切换 | 低温(<80℃)时关闭主阀门,冷却液小循环(不经过散热器);高温(>90℃)时打开主阀门,冷却液大循环(经散热器散热) |

| 散热器(水箱) | 散发热量的核心部件,将冷却液热量传递给空气 | 由上/下储水箱、散热芯管、散热片组成,空气流过散热片带走冷却液热量 |

| 风扇 | 增强散热器周围的空气流动,提高散热效率 | 分机械风扇(与水泵同轴)和电子风扇(由温度传感器控制),高温时启动增强气流 |

| 膨胀水箱 | 储存冷却液并补偿系统内体积变化 | 收集受热膨胀的冷却液,冷却时回流入系统,避免冷却液流失和系统压力过高 |

| 缸体/缸盖水套 | 发动机内部的冷却液通道,直接吸收燃烧热量 | 铸造在缸体和缸盖内部,冷却液流经时与高温金属壁面接触,带走热量 |

发动机散热的工作流程

发动机散热通过“吸热-输热-散热”三个环节实现,冷却液在系统内循环往复,将热量从发动机核心区域传递至大气环境中,具体流程如下:

热量吸收:冷却液在缸体水套内吸热

发动机工作时,气缸内燃料燃烧温度可达2000℃以上,热量通过活塞、气缸壁、缸盖等金属部件传递至缸体和缸盖内部的冷却液水套,冷却液在水套内流动,与高温金属壁面直接接触,吸收热量后温度升高(通常从90℃升至95-100℃),此时冷却液携带的热量约占发动机总散热量的30%-40%。

循环输热:水泵驱动冷却液流动

吸热后的冷却液在水泵的作用下,从缸体水套出口流出,经节温器判断进入不同循环路径:

- 小循环(低温阶段):当发动机温度较低(如冷启动后或冬季),节温器主阀门关闭,冷却液经旁通管直接流回水泵入口,再次进入缸体水套,此时冷却液不经过散热器,可快速提升发动机温度,缩短暖机时间,减少冷磨损。

- 大循环(高温阶段):当发动机温度达到节温器开启温度(通常为80-85℃),主阀门逐渐打开,冷却液经节温器进入散热器上储水箱,向下流经散热芯管,此时冷却液与外部空气进行热交换,温度降至90℃以下后,流入散热器下储水箱,最终被水泵抽送回缸体水套,完成一次大循环。

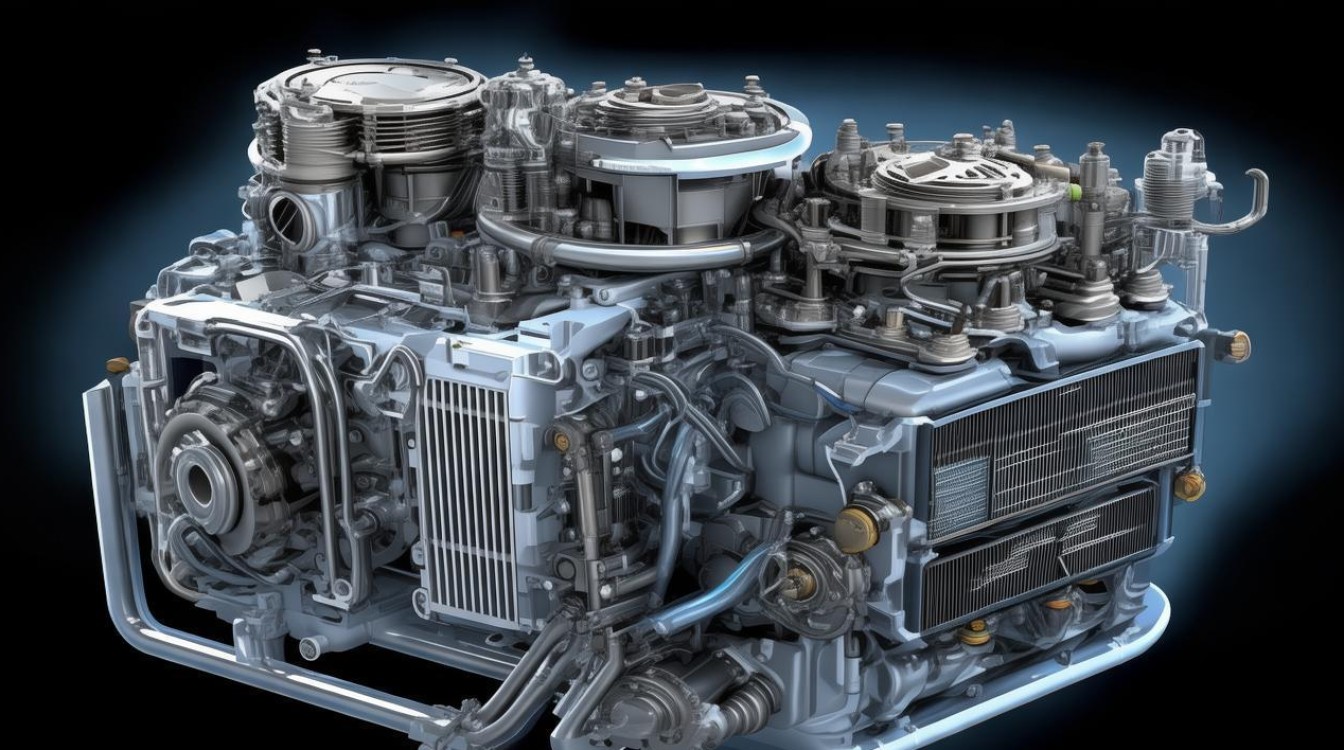

热量散发:散热器与风扇协同散热

散热器是大循环中的关键散热部件,吸热后的冷却液进入散热器上储水箱后,均匀分配到数十根散热芯管中,芯管外壁带有密集的散热片(多为铝制,导热性好),增大与空气的接触面积,风扇(机械风扇或电子风扇)转动,或车辆行驶时迎面气流吹过散热片,带走冷却液热量,使冷却液温度下降5-10℃,电子风扇由水温传感器和ECU控制,当水温达到95℃以上时自动启动,高速运转增强散热效率;水温降至90℃时停止,避免过度冷却。

压力补偿:膨胀水箱维持系统稳定

冷却液受热会膨胀,体积增大;冷却时体积收缩,若系统完全封闭,会产生负压或正压,可能导致冷却液泄漏或气穴,膨胀水箱通过橡胶管与散热器上储水箱连接,当冷却液膨胀时,多余部分流入膨胀水箱;冷却时,膨胀水箱内的冷却液被负压吸回散热器,确保系统内压力稳定,避免“开锅”(冷却液沸腾)现象。

辅助散热措施

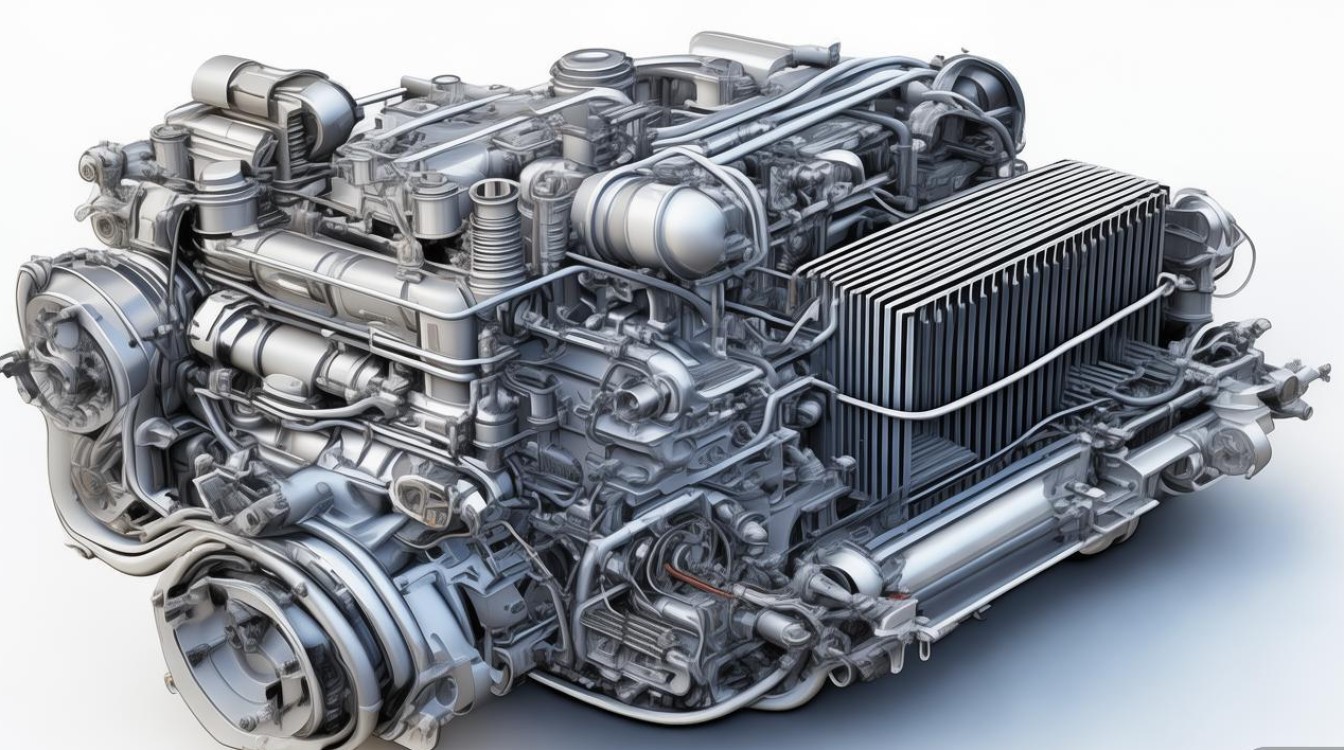

除主冷却系统外,发动机还配备辅助散热装置,应对特殊工况或保护周边部件:

- 机油散热器:高温环境下,机油温度过高会氧化变质,降低润滑效果,机油散热器通常安装在散热器前方,利用冷却空气降低机油温度,部分车型通过冷却液间接冷却机油。

- 变速箱散热器:自动变速箱油(ATF)在高速或重载时易升温,部分车型将变速箱油散热器集成在散热器内部,与冷却液进行热交换,维持变速箱正常工作温度。

- EGR冷却器:废气再循环(EGR)系统中的废气温度较高,需通过EGR冷却器降低废气温度,减少氮氧化物排放,同时保护进气部件。

风冷散热简介(非主流应用)

部分小型发动机(如摩托车、小型发电机)或老式汽车采用风冷散热,依靠风扇和气缸体上的散热片直接将热量散发到空气中,风冷系统结构简单,无需冷却液和水泵,但散热效率较低,温度波动大,易受环境温度和行驶速度影响,目前已逐渐被水冷系统取代。

相关问答FAQs

Q1:发动机水温过高可能的原因及解决方法?

A:水温过高常见原因包括:①冷却液不足(泄漏或蒸发),需检查管路、散热器有无渗漏,补充冷却液;②节温器卡滞(常开或常闭),导致无法切换大循环或冷却液流量异常,需更换节温器;③散热器堵塞(杂质、柳絮堵塞散热片),需用高压气枪或专用清洗剂清理;④风扇故障(电子风扇不转或机械风扇皮带打滑),检查风扇电路、保险丝或皮带张紧度;⑤水泵损坏(叶轮空转或叶轮腐蚀),导致冷却液循环不畅,需更换水泵,解决时需逐步排查,避免盲目拆解。

Q2:不同季节冷却液选择需要注意什么?

A:冷却液的选择需兼顾冰点和沸点:①冬季:冷却液冰点应低于当地最低气温10℃以上(如北方-30℃地区需选用-35℃冰点的冷却液),防止结冰胀裂缸体;②夏季:冷却液沸点需高于110℃(乙二醇型冷却液沸点通常在120-135℃),避免“开锅”;③类型:优先选择乙二醇型长效冷却液(通常2-4年或4-6万公里更换),不可混用不同品牌或型号的冷却液,防止化学反应导致沉淀或腐蚀;④颜色:冷却液颜色(绿、红、蓝等)代表不同配方,更换时需彻底清洗管路,避免残留污染新冷却液。

相关文章

哈弗发动机技术有何核心优势与技术突破?

哈弗作为中国SUV市场的领军品牌,其发动机技术的发展历程堪称中国汽车工业自主创新的缩影,从早期依赖外部技术到如今掌握核心专利,哈弗通过持续投入研发,构建了覆盖燃油、混动乃至未来新能源的动力技术体系,不...

瑞风发动机图如何查看?核心参数及技术特点有哪些?

瑞风作为江淮汽车旗下的核心MPV品牌,其发动机技术的发展历程折射出中国汽车工业从技术引进到自主创新的演进轨迹,发动机作为车辆的动力心脏,其结构设计、技术参数直接关系到车辆的动力性、经济性与可靠性,而发...

活塞发动机价格

活塞发动机作为动力系统的核心部件,其价格受用途、技术、功率、品牌等多重因素影响,差异极大,从几千元的小型汽车发动机到数百万元的航空动力装置,不同场景下的活塞发动机定价逻辑截然不同,本文将分类梳理各类活...

天籁发动机更换前需注意哪些问题及更换流程是怎样的?

天籁作为日产旗下的主力中型轿车,其发动机性能一直是用户关注的焦点,随着车辆使用年限和行驶里程的增加,发动机可能会因自然老化、严重故障或升级需求而面临更换问题,发动机作为车辆的“心脏”,更换过程复杂且技...

大众奥迪发动机为何频发烧机油故障?如何有效预防与维修?

大众与奥迪作为大众汽车集团的核心品牌,在发动机技术领域深耕数十年,形成了兼具性能、效率与可靠性的技术体系,从早期的自然吸气发动机到如今的涡轮增压、混动乃至电气化动力总成,大众奥迪发动机始终站在汽车工业...

广州发动机公司近年技术突破能否推动国产航空发动机发展?

广州发动机公司作为中国航空工业体系中的核心骨干企业,始建于1958年,隶属于中国航空发动机集团有限公司,是一家集航空发动机研发、制造、修理、服务于一体的特大型高科技企业,公司坐落于广州市黄埔区,历经六...